気候変動への対応

「パリ協定」(2015年)などにおいて示されるように、気候変動の進行は科学的事実であり、自然環境と社会構造に劇的な変化をもたらし、本投資法人及び本資産運用会社の経営とビジネス全体に重大な影響を与える(マテリアルな)課題であると認識しています。

本投資法人は、気候変動が世界共通の課題であるとの認識のもと、エネルギー消費量・温室効果ガス(GHG)排出量・水消費量・廃棄物量の管理・削減、および災害の激甚化に対するレジリエンシー(強靭性)の強化に取り組むことで、脱炭素社会の実現と気候変動に対応する強固な事業基盤の構築を目指します。

TCFD(気候関連財務情報開示タスクフォース)提言への賛同

本資産運用会社の親会社であるみずほリアルティOne株式会社(MONE)において、2022年4月にTCFD提言への賛同を表明し、国内の賛同企業による組織である「TCFDコンソーシアム」に参加しています。

本投資法人及び本資産運用会社においても気候関連のリスク及び機会に関する情報開示の重要性を認識するとともに、それらへの対応及びより一層の情報開示を推進してまいります。

TCFDは2017年6月に最終報告書を公表し、企業等に対し、気候変動関連リスク、及び機会に関する下記の項目について開示することを推奨しています。

TCFDが推奨する開示項目

この表は左右にスクロールできます。

| 開示項目 | 開示内容 |

|---|---|

| ガバナンス | 気候関連リスク及び機会に関する当該組織のガバナンス |

| 戦略 | 当該組織の事業・戦略・財務計画に対して気候関連リスク及び機会が与える実際の影響及び潜在的な影響 |

| リスク管理 | 当該組織が気候関連リスクを識別・評価・管理するために用いるプロセス |

| 指標と目標 | 気候関連リスク及び機会を評価・管理するために使用する指標と目標 |

基本方針・コミットメント

本資産運用会社は、パリ協定で定められた国際目標を支持し、気候変動の緩和に貢献するため、GHG排出の削減に継続的に取り組みます。また、TCFD提言に賛同するMONEに準じて、TCFD提言で推奨される開示枠組みに準じながら、気候関連情報の開示をステークホルダーに対して実施してまいります。

ガバナンス

本資産運用会社では、気候関連のリスクおよび機会に対応するために、以下の体制を整備しています。

(1)取締役会

本資産運用会社のコーポレート業務における「サステナビリティ」の中長期または年度計画の策定、およびその他「サステナビリティ」に関する重要事項について決議します。

(2)投資政策委員会

本投資法人における「サステナビリティ」に関する重要事項について決議します。

(3)サステナビリティ推進会議

代表取締役社長の諮問機関であり、本資産運用会社のコーポレート業務および代表取締役社長が指定する投資法人のサステナビリティに関する取り組み目標の設定およびモニタリングに関する事項等を協議します。

(4)サステナビリティ推進責任者

代表取締役社長が担当し、本資産運用会社および本資産運用会社が資産の運用を受託する投資法人のサステナビリティへの取り組みを統括します。

(5)MONEサステナビリティ委員会

MONE取締役会の諮問機関であり、「サステナビリティ」に関するMONEグループとしての方針を審議した上で、本資産運用会社のサステナビリティ推進責任者に対し、MONEグループとしての目標を提示共有し、モニタリングを行います。ただし、本資産運用会社がアセットマネジメント業務(契約の名称や対象アセットの種類を問いません。)を受託する投資法人にかかる投資運用に関する事項に関しては、本資産運用会社の意思決定にMONEは関与しません。また、MONEグループの気候関連課題に係る最高責任者(MONE代表取締役社長)は、本資産運用会社のサステナビリティ推進責任者に対して、気候関連課題にかかる状況につき、MONEサステナビリティ委員会への報告(本資産運用会社が資産の運用を受託する投資法人に関する情報については、本投資法人の場合は公開情報に限る等、本資産運用会社が提供に問題がないと判断できる情報に限る)を求めることができます。

戦略

本投資法人では、気候変動が本投資法人に与えるリスクと機会を把握し、その影響を検討するためにTCFD提言に沿ったシナリオ分析を実施しました。

◆シナリオ分析の前提

(1)時間軸

シナリオ分析にあたり、気候関連のリスクおよび機会に起因する財務的影響がより顕在化されると思われる時点について3つの区分に分け、以下のとおり設定しました。

この表は左右にスクロールできます。

| 区分 | 定義 |

|---|---|

| 短期 | 2025年 |

| 中期 | 2030年 |

| 長期 | 2050年 |

(2)参照した情報源

本投資法人では、各国際機関等が公表している将来的な気候予測を主な情報源としてシナリオ分析を行いました。本投資法人が参照した主な情報源は、下表のとおりです。

なお、気候関連のリスクは、「移行リスク」と「物理的リスク」とに大別することができ、リスクのみではなく、新たなビジネス機会をもたらすことも考えられます。

この表は左右にスクロールできます。

| 気候関連のリスク | 参照した主な情報源 | |

|---|---|---|

| 移行 リスク |

社会経済が低炭素・脱炭素に移行することにより生じる事業上の影響 |

|

| 物理的 リスク |

気候変動が進行し、従来の気候パターン、気候現象から変化することによって生じる事業上の影響 |

|

(3)主な情報源に基づくシナリオ

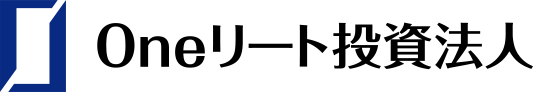

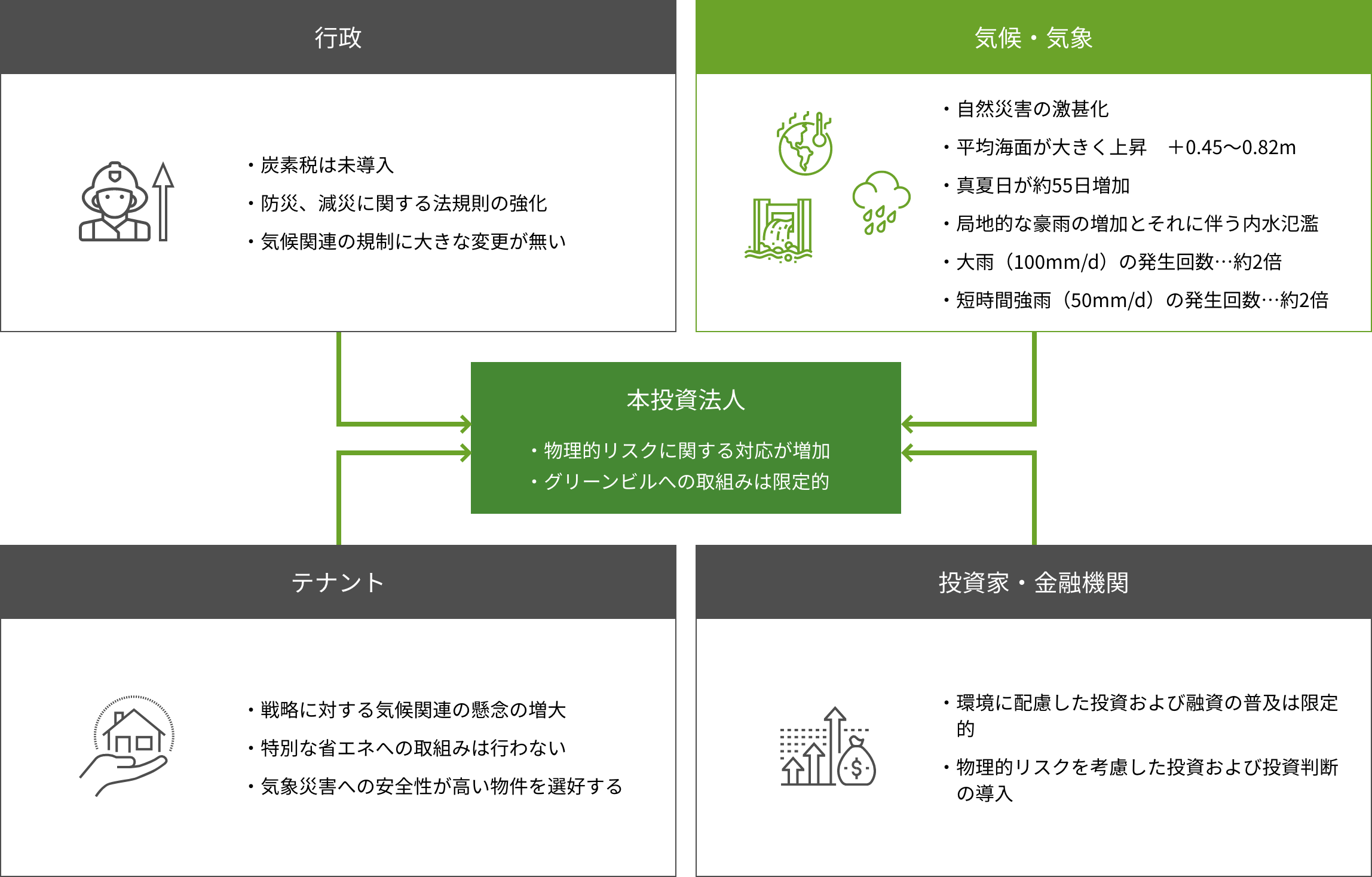

「パリ協定」の趣旨を踏まえ、4℃シナリオおよび1.5℃シナリオをシナリオ分析の前提シナリオに設定しました。各シナリオの概要は下図のとおりです。

【4℃シナリオ】(参照した情報源:STEPS、RCP8.5)

十分な気候変動緩和対策が実現せず、GHG排出が増大し続けることで気温の上昇幅が大きくなる未来像。物理的リスクは高く、移行リスクは低いシナリオです。

【1.5℃シナリオ】(参照した情報源:NEZ2050、RCP2.6)パリ協定目標の達成に向け、脱炭素のための社会政策・排出規制や技術投資等が現在以上に進むことで気温の上昇幅が小さくなる未来像。物理的リスクは低く、移行リスクは高いシナリオです。

◆シナリオ分析の概要

本投資法人では、前述の前提をもとに、気候関連のリスクおよび機会の要因、ならびにそこから想定される財務的影響およびリスク管理・対応策を検証しました。概要は下表のとおりです。

この表は左右にスクロールできます。

| リスク分類 | リスクと機会の要因 | 区分 | 財務的な影響 | リスク管理・対応策 | 影響最大化時期と 財務的影響 |

|||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 4℃ | 1.5℃ | |||||||

| 移行リスク・機会 | 政策と法 |

エネルギーに関する法規制の強化 | ||||||

| 炭素税の導入 | リスク |

|

|

中期 | ||||

| 小 | 中 | |||||||

| 建築物における省エネルギー基準の強化 | リスク |

|

|

中期 | ||||

| 中 | 大 | |||||||

| 機会 |

|

|

中期 | |||||

| 小 | 大 | |||||||

| 省エネルギー格付けの拡充・義務化 | リスク |

|

|

中期 | ||||

| 小 | 小 | |||||||

| 機会 |

|

中期 | ||||||

| 小 | 小 | |||||||

| テクノロジー | 再生可能エネルギー・省エネルギー技術の進化・普及 | リスク |

|

|

短期 | |||

| 小 | 中 | |||||||

| 機会 |

|

|

中期 | |||||

| 小 | 中 | |||||||

| 市場・評判 | 水道光熱費の上昇(再生可能エネルギーの外部調達を含む) | リスク |

|

|

中期 | |||

| 中 | 小 | |||||||

| テナント需要・不動産取引需要の変化 | リスク |

気候変動への対応の遅れによる

|

|

中期 | ||||

| 小 | 中 | |||||||

| グリーンビルディングの提供によるテナント・利用者への訴求 | 機会 |

|

|

中期 | ||||

| 小 | 中 | |||||||

| 気候変動に対応していない市場参加者(発行体)の調達条件悪化 | リスク |

|

|

短期 | ||||

| 小 | 小 | |||||||

| 既存投資家およびレンダーへの訴求 新規投資家層およびレンダーの開拓 |

機会 |

|

|

短期 | ||||

| 小 | 小 | |||||||

| 物理リスク・機会 | 急性 | 風水害の激甚化に伴う水害・土砂災害の増加 | リスク |

|

|

長期 | ||

| 大 | 中 | |||||||

| 機会 |

|

短期 | ||||||

| 大 | 中 | |||||||

| 慢性 | 海面上昇により海抜の低い物件などが浸水 | リスク |

|

|

長期 | |||

| 小 | 小 | |||||||

(注)影響最大化時期の時点は、短期は2025年、中期は2030年、長期は2050年となります。

リスク管理

本資産運用会社では、サステナビリティ推進責任者は識別・評価された気候関連のリスクおよび機会を管理し、レジリエンスを高める取組みを推進することにより、事業上のリスクの低減と価値創出の機会を実現し、持続可能かつ安定的な収益を長期的に確保することを目指します。気候関連のリスクおよび機会の要因に関する管理プロセスは下記のとおりです。

- サステナビリティ推進責任者は、事業・財務計画上重要な優先順位の高い気候関連のリスクおよび機会について、サステナビリティ推進会議に対し、その対策案の策定の検討を指示します。

- サステナビリティ推進会議にて検討される対策案は、その内容に応じて、「サステナビリティ」への取組みに関する基本方針にて規定される機関により審議・決裁の上、実行されるものとします。

- サステナビリティ推進責任者は、事業・財務計画上重要な気候関連のリスクを本資産運用会社の規程類においても考慮するよう指示します。

指標と目標

気候関連のリスクおよび機会の管理プロセスにおいて使用する指標と目標は下記のとおりです。

| 指標 | 目標 | |

|---|---|---|

| 1 | 温室効果ガス(GHG)排出量(原単位)削減 | (2014年度比) 40%(2030年度) 100%(2050年度) |

| 2 | 水消費量(原単位)削減 | (2014年度比) 10%(2030年度) |

| 3 | ポートフォリオの延床⾯積に対するグリーンビル認証取得割合 | 90%(2030年度) |